Colaboración ...

|

| Alfredo Callado Hueso y su esposa Carmen Garrido de Dios |

Dos

veces estuvo mi abuelo Alfredo delante del pelotón de fusilamiento,

no sé dónde ni cuándo, aunque sé en un

por qué confuso; ni si en frío ni si en calor, si era invierno o

era verano, pero sí que estaba en hambre, en rabia, en desilusión y

en melancolía: los cuatro símbolos de los vencidos. Y estaba mi

abuelo Alfredo en batallas ganadas y en guerras perdidas, y en un

futuro de escarmiento , futura represión y autocomplacencia: esa

impresión de los de la gorra de plato, los tricornios y los cara al

sol de todas las mañanas: ese estigma y esa santidad de los

vencidos; y esa pobreza extrema del estómago y de la mente puesta en

el juego del toma y daca, en el que siempre ganaba el toma, para

hacer del estómago la conciencia, si no más verdadera, si la más

necesaria.

Dos

veces estuvo mi abuelo Alfredo Callado Hueso delante del pelotón de

fusilamiento, con el aliento del odio en frente enfangado y criminal

en los gatillos de los fusiles nazis, pero, en ninguna de las dos

veces mi abuelo Alfredo fue fusilado, que, en ambas, a última hora,

, el berrido de los fusiles disparados quedó sustituido, o

interrumpido, por una voz de alto el fuego y una orden de que el

preso rojo Alfredo Callado Hueso abandonara las tapias blancas donde

quedaban bordadas, como en un besamanos de piedra y cal, las balas

de los vencedores, tal cual beatas reliquias, y se encaminara el

preso hacia las rejas de la celda de su penal.

Dos

veces estuvo mi abuelo Alfredo con la muerte agarrada a su garganta,

pero en ninguna de esas dos veces, en ninguna de esas

dos veces de su boca salió el grito final y victorioso de un viva la

República, antes de ser muerto para siempre, antes de quedar en

sangre, quedar en ayer, quedar en nada, que siempre a última hora le

llegaba el beneplácito pasajero de la conmutación de su muerte en

el acto por un morir poco a poco gracias a los movimientos, las

súplicas y las sangres de un sobrino suyo victorioso en la victoria

del general, que así arreglaba los desarreglos familiares.

Dos

veces, una más que el coronel macondés Aureliano Buendía, estuvo

mi abuelo Alfredo frente a la fusilería de los sublevados, en su

traje de preso, en su traje de pobre o en su traje abuelo: delgado

como vara , joven envejecido en barba blanca mal afeitada, puño en

algo y ojos negros los que fueran tornasolados, y las dos veces

volvió a su celda, volvió a su manta de camastro, a su agua con

vegetales, a su silencio del que todo lo piensa, al suplicio del que

nada pide, al final de haber sido derrotado y tener que estar ya para

los restos mirando para los suelos como buscando por ellos, la mancha

última, la última estela de la tricolor, como para no pisarla,

pisotearla más.

Dos

veces estuvo mi abuelo Alfredo delante del pelotón de fusilamiento y

las dos veces quedó en pie, perdido, aislado, incomprendido, solo y

tétricamente tremendo entre los bífidos silbidos de la metralla que

siempre iban a parar a los famélicos cuerpos de sus compañeros de

batalla perdida, de sus compañeros de hierros, cuerpos de los no

arrepentidos, aun siendo arrepentimientos sus muertes para los

agraciados, muertes que ya iban bordando la retahila cruel de las

madres, las viudas y los huérfanos, ese quedar a merced de los

odios, tratados como desperdicios en la nueva España de los

impostores, los impositores y los teatreros.

******

Pero,

en la casacovacha, en la casacueva, en la casapaja de mis abuelos,

número 44 entrando en el solar de la Casa grande nunca se hablaba de

eso, que había como una especie de miedo, una especie de pudor,

una especie de paredes que escuchan, con paralelismos de venganza, de

más venganza aun, y era una casa que parecía estar en las nieblas

de la resignación, del arrepentimiento, de un perdónanos dios

nuestros pecados lo mismo que nosotros perdonamos a los torturadores

tuyos y nuestros, con paralelismos de vergüenza, que a pesar de todo

estaba más en la resignación que en el arrepentimiento, y un desear

con los dedos cruzados, estar más en el olvido que en la memoria a

la hora de sacar a la luz de la oscuridad impuesta aquel retrato del

ficticio fusilamiento que parecía una historia ya de la antigüedad

innombrable, como sacada de una oratoria ciega de peregrinos con

versos, pero sintiendo si no era aun peor seguir vivo entre tanta

muerte, seguir vivo en esa otra celda de las cuatro paredes de una

casa, sin barrotes pero con miradas, con oídos , sin guardianes pero

con impostores, que hacían de ese miedo de ayer, aquel mismo miedo

de hoy, esa miedo eterno. Enterrado en esa casa, como muerto en su

fosa, como perdigón en su jaula, siendo todo el exterior el

misterio fusilero y vergajal de los que

presumían de victoria y exigían brazos extendidos como queriendo

dar la extremaunción a las moribundias rojas.

En la casa

de mi abuelo Alfredo nunca se hablaba de aquella muerte que nunca

llegó, ni se hablaba de aquellos años de presidio, que unas veces

se decía que fueron trece años, otras veces quince y otras

diecisiete, o, si se hablaban de todas esas cárceles , de todas esas

penas, sería en un aparte de la niñez de los nietos, unas

conversaciones que se hablaban a los hijos, pero que los hijos

guardaban como lo innombrable , en los hijos todos que quedaron, para

luego quedarse encerradas las palabras entre los cuatro rincones de

la cabeza, entre las cuatro esquinas de lo sagrado, entre los cuatro

puntos cardinales del inconsciente hasta redundar con todo en el

olvido, en lo que debe ser sustituido por el alegrón del despertar

de todos los días en una cama propia y rodeado de la pobre y

haraposa trupe del hogar.

En la

casacueva de mis abuelos un perol, otro perol de agua con verduras y

colas de pescado para el almuerce familiar del arroz quinquillero y

una algarada, más que una algarabía de los ocho hijos, que trece,

quince o diecisiete años después vieron regresar a un viejo ya

dado de baja en la vida para siempre al que a penas se reconocía si

no era en recuerdos, recuerdos estos a los que se veían abocados a

olvidar si no querían caer en el error macabro de los facinerosos

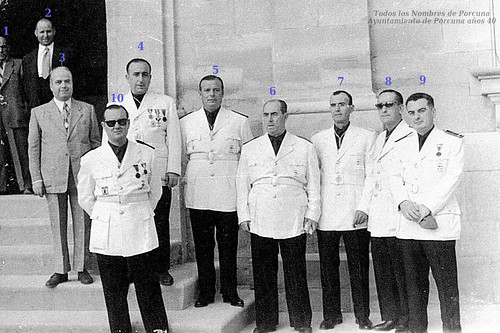

de las camisas azules y las guerreras blancas, que estaban

aguardando, deseando la menor baja palabra, el menor despeñe, la más

tierna nostalgia, la más oscura imagen, o el más personal de los

sueños para caer sobre ellos, y hacerles padecer en los hijos los

supuestos males del padre, quedando todo en el sanbenito de los males

familiares como la única herencia para varias generaciones, que ya

bastante era estar vivamente delgados tras tantos padecimientos y

tantas hambrunas, con el padre preso, la madre en viuda, de negro y

rezo y ocho hijos esperando el pan o esperando el trigo, pero siendo

el único pan que a diario entraba a la casa pan que iba a la talega

Manuel, el hijo mayor, que era el único que trabajaba y el único

con la capacidad extrema de poder convertir el agua en vino,

multiplicar los panes y los peces y hacer de los estómagos

algarabías de verbena, pues milagro era, tras tantos años de

penurias, que al regresar el abuelo de los pelotones de fusilamiento

y los vergajos negros, encontrarse a una mujer, ya envejecida para

siempre, y a los mismos ochos hijos, sin comida, sin escuela, sin

futuro, pero vivos.

|

| La familia |

Un

viejo abuelo Alfredo el que se presentaba a sus hijos, como salido de

una tiniebla, de una tiniebla del ayer, que, tras trece, quince,

diecisiete años, los hijos parecían ser hijos de otro,

hijos ya bicolor, agrandados, camperos, rebuscadores, ladronzuelos

nocturnos de los garbanzos rebuscados de las eras, las habas de los

haberes, los melones de los melonares y hasta las aguas de las

fontanas.

Alrededor

del hogar una mujer vencida, Carmen “La coja”, esa carmencoja que

se pasaba los días andando la carretera de Porcuna a Jaén para

llevarle al preso las escasas verduras de los huertos, las embutidas

carnes de las matanzas, los pestiños de la paz del señor sea con

vosotros, esa manta y esa muda y ese retrato de hijos necesitados.

Alrededor

del hogar , la mujer vencida, envejecida, dejada de todas las manos;

un joven avejentado luciendo prendas pobres en contraste con las

benevolencias del ayer, de ese ayer de hacía tres días, seis

muchachotes que fueran niños ayer: Manuel, Benito, Alfredo, Julián,

Gonzalo y Gaspar, y dos hembras que fueran niñas antes de las

prisiones, y que trece, quince, diecisiete años después eran ya

mozas casaderas, sin ajuares para las bodas, pero ya deseando dejar

esas pobrezas para ir al matrimonio de las pobrezas nuevas, pero como

más anchas de espacios; Marina y Tremedad.

Pero,

alrededor del hogar de esa casa de la Casa grande, todo era un miedo

y un silencio a esa guerra, a esa guerra perdida, a esas cárceles y

a esos fusilamientos sin balas.Sin embargo, en voz baja, como a

escondidas, como con miedo a la solidez real de las paredes y la

claridad del agua de los cántaros de las cantareras, mi lalo Alfredo

y mi lala Carmen comentaban, nos contaban, en lugar de cuentos

tradicionales o en lugar de cantarnos coplillas de las eras,

los beneplácitos de aquella II República que se llevó la guerra,

en que la familia estaba aposentada en el bienestar, la vida era como

una sonrisa, de trabajo en trabajo, y la convivencia era una comunión

abrazada a la armonía y entregada a la libertad,

-“¡Con lo

bien que vivíamos antes!”

Porque, para

cuando antes de la guerra y en la guerra aun, tenían las comodidades

de las casas grandes, anchas, largas, espaciosas, con huerto, y

cámaras individuales, y cuadra, y patio y pajal y bestias y

estercolero. Una en la calle Peñuela, y otra en Sebastián de

Porcuna, y unas cuantas faneguillas de de tierras de olivos por los

antiguos y míticos humedales de la Huerta del Comendador, y unos

cuantos miles de reales republicanos que fueron papel mojado cuando

les cambiaron las pinturas, aun más papel mojado que los olivares de

la Huerta del Comendador.

La

casa de la calle Peñuela fue cambiada por un saco de pan y una

recia pelliza de segunda o de tercera mano. La de la calle Sebastián

de Porcuna por una corta temporadita fuera del infierno de las

hambrunas. Los olivares de la Huerta para completar olivares anejos y

hasta una moneda romana que se decía de oro fue a parar a las manos

del Capitán Ostos por otro saco de pan y otra pelliza de repuesto y

unos jornales por los campos de su excelencia.

Pero

todo lo demás en casa de mis abuelos, tras esos trece, quince

,diecisiete años de prisiones, sólo se puede explicar con una

palabra, sola, simple y sencilla, la palabra silencio, sinónimo de

la palabra miedo y sinónimo de la palabra aislamiento. En este hogar

de vencidos, numero 44 de la calle Santa Ana, cuando esta ya es Casa

grande, se implantó el silencio como en el alma se plantea la duda

de su existencia y en la palabras que se pronunciaban se buscaba el

sentido seleccional sumiso y servil para que los murmullos no fueran

tomados por palabras disidentes.

Yo,

cuando conocí realmente a mi abuelo Alfredo, mi abuelo ya era un

vejete triste, un vejete amargado, un vejete perdedor eterno, de voz

adentro nostálgico, de voz afuera entregado a la causa de ser

callado, como su apellido, aunque las voces interiores le rebulleran

y se le salieran por los ojos, incluso por su ojo bizco, ese que

miraba desde los abismos y las utopías todo el coraje de seguir

siendo un eterno inconformista , un rebelde ya sin rebeldías que de

fender ni edificar.

Mi

abuelo Alfredo era alto, todo lo alto que le pudiera parecer a un

niño que lo miraba como queriendo sacarle todos los misterios que

sabía guardaba, todas las palabras que callaba, todos los recuerdos

a los que no se podía ir porque estaba prohibido recordar, porque no

se podían ni decir, ni pensar, ni soñar si quiera, que había

gentes que se adentraban en los pensamientos, y otras gentes capaces

de inmiscuirse en las nostalgias de los recuerdos, incluso gentes

capaces de hacer decir lo que no se decía: por las aceras, por los

rincones, bajo las camas, sobre las mesas, dentro del rebullir de los

guisos, en el agua náutica de las cantareras, en las pajas de los

pajares, en los granos de las cebadas, en los relinchos de las

bestias de las cuadras, en los verdes de las hortalizas y el arco

iris multicolor de los geranios, las gentes de las que no se hablaban

pero se sentían, las gentes que no se sentían pero se presentían,

las gentes que nunca pasaban pero parecían estar siempre ahí,

esperando, deseando más que esperando la memorización de una

palabra, la tenebrez de un sueño, la caída de un mal despertar para

abrir las puertas y sembrar los terrores. Un niño que miraba al

abuelo como queriendo sacarle todas las verdades y todas las

mentiras.

-“Alfredo

–me decía- salte a la puerta del Corralón y miras por si ves

venir a los municipales, a la guardia civil. Y si los ves, si los

presientes incluso, vienes corriendo y me avisas. Y el Alfredo nieto

se esquinaba silencioso y vigilante en el quicio de piedra encalada

del noble arco con su escudo de abolengos perdidos que daba su

entrada a la Casa grande, oteando todos los horizontes de la calle

Santa Ana con sus callejuelas y sus aires por si por la calle

subían, bajaban o aparecían por las callejuelas los hombres de las

armas, los de las gorras de plato o los de los tricornios con bigote,

los que querían meter de nuevo a mi abuelo en sus cárceles o en sus

palizas, mientras los niños jugaban al pincho en el húmedo solar

dejado por la Casa rota y las niñas se entretenían en las chanflas

o en las gomas sobre los adoquines enyerbados y descendientes en

escalones amplios de la calle, mientras mi abuelo, siempre de

invierno, como si el frío de la cárcel no se le hubiera ido nunca

bajaba la radio de su repisilla con su mantelito primoroso de

blancura y de encaje y pegándosela al oído, como si se pegara un

beso, o queriéndola hacer parte de su cabeza escuchaba en el volumen

más bajo posible el chirriar de luciérnagas de la Radio Pirenaica.

Nunca

vi bajar ni subir municipal ni guardia civil alguno, ni hombre con

cara de ser el malo de los comentarios, pero qué importante me

sentía yo siendo cómplice de mi abuelo: “Y no se te ocurra abrir

la boca”. Sólo le faltaba decir “Qué me matan”. Y Alfredo

Callado, nieto y en heredad de nombre y de apellido se sentía el

héroe guerrero y literario de ese viejo con barba blanca y bizquera

del que otea todos los horizontes escuchando las lejanas voces

inconformistas y guerreras de Dolores Ibárruri o Santiago Carrillo,

o sea, de los que años más tarde supe que se llamaban así, y

siempre como presintiendo un miedo impuesto en esos ratos de esquina

espiando la posible llegada de los hombres malos, de esos que sí

eran los “tíos del saco”.

Mi

abuelo Alfredo era alto, seco en el comer de lo imprescindible,

escueto como un renglón en blanco, enjuto como arbolillo de lindón

al que torturan las sombras y las malas tierras, agrio como si

siempre tuviera un limón torturándole los dientes , los paladares y

las dulzuras, que el tiempo me dijo que fuera más de malestar,

pesadumbre, podredumbre que de carácter, aunque mi abuelo Alfredo

viviera ya eternamente en el mal carácter de los que todos los días

perdían una guerra, de los que se maltrataban el pensamiento

preguntándose qué mal hicimos para traer tanto daño cuando sólo

pretendíamos el bien de la humanidad, el perdón por siempre de los

pecados , el pan para todos los estómagos y el conocimiento para

todas las cabezas. Mal carácter que era mal genio, el mal genio del

que tiene que estar soportando todos los días y todas las horas una

situación para la que no había nacido, por la que no había

luchado, y sentir el martirio de un general enano que parecía no

querer morirse nunca como si estuviera tocado por la varita mágica

de todas la providencias.

|

| Vista de la Casa Grande |

Mi

abuelo Alfredo nunca se movía de su silla de anea, arrimadillo

siempre, invierno o verano a la mesa camilla con su rancia sayuela y

su brasero para el picón, si encendido de ascuas en invierno, si no

en verano aguardando los fríos. A su derecha la pared de las

cantareras y la radio que pocas veces se escuchaba en sus coplas sino

en los interludios casi silentes de lo subversivo, y a su izquierda

el hogar de la chimenea y su Carmen apañando el avío de todos los

días, que si garbanzos, que si arroz, que si habichuelas, que si

lentejas.

Mi

abuelo Alfredo sentado en su silla de anea, su mesa camilla, su Radio

Pirenáica y sus cigarrillos “Ideales”, desemboquillados y

amarillentos, de esos que yo le traía del estanco de Palomo, y sin

más calle que las cuatro losas de piedra que iban de la mesa a la

cama del dormitorio, sin más curvas ni más esquinas que el subir y

bajar las escaleras que iban del portal al pajar y sin más Paseo de

Jesús que el paseo que iba de su casa a la cuadra y de la cuadra al

estercolero, y sin más conversación, ni taberna que la tertulia,

atardeciendo, con el vecindario de la Casa grande, y sin más fiesta

que los orgullosos recuerdos del ayer, en tricolor y en libertad, que

todas las fiestas en casa de mis abuelos acabaron cuando el general

ocupó todas las españas, y porque por las fiestas desfilaban las

gorras de plato y los tricornios, y entre las festividades guardaban

sus odios y sus vergajos los vinagreros, los párragas, los

tranquillas, los rabito mona, los pepones, los tambores y los

matías: aquellas alimañas nacidas de los vientres pobres y los

puños cerrados entregadas a la causa ahora de ver enemigos por todas

las paredes.

Melonero de

melonar con su choza, su perro y sus perrasgordas. Jornalero en todos

los ajenos campos de los vencedores, con el bizqueo de su nombrajo

encrespando todos los abismos.

-“Lalo,

¿Tú nunca sales de la casa? Le preguntaba yo.De su casa chica o de

su Casa grande”

-“No más

antes, pero sin pasar de la taberna de Tomás “El guiñolero” por

las Cuatro esquinas, y todo lo más de la taberna del Rano, por el

Llanete cerrajero”

Y mi lala

Carmen de su casa a la tienda de Anita, por la calle Huesa, o de su

casa a la panadería de Ginés y Luciana, con sus pesetas del pan en

la mano.

Mi

abuelo Alfredo, con su mismo pantalón siempre, o lo que parecía ser

el mismo pantalón siempre, gris y a rayas camperas, que lo mismo

servía para segar espigas que para dar un pésame, su blusón

grisáceo abotonado hasta la garganta para que no entrara ningún

frío, con bolsillo para el tabaco y los chisques de mecha, su camisa

blanca en ese blanco pajizo y antañoso y su gorra de visera sobre la

blancura de su cabeza haciendo muro de su frente y pedernal de su

boca, que mi abuelo Alfredo hablaba poco, quizá porque todo se lo

callaba o porque todo estaba dicho ya, pero cuando elevaba la voz, de

su boca salían todas las leyes fundamentales del catecismo y la

santa iglesia católica, pero vuelta del revés, que mi abuelo

maldecía siempre con palabras sagradas.

*****

No, en la

casa de mis lalos Carmen y Alfredo nunca se hablaba del ayer, aunque

siempre se estuviera pensando en ese ayer, quizá para hacer menos

enojoso aquel ogaño que todos los días los despertaban tristes,

pobres, perdedores y entregados.

*****

Un martes,

13 de abril y santo de 1975, encontré a mi abuelo Alfredo muerto,

entre la cómoda de madera y la cama de su reposo. A su lado, una

moneda de cinco duros con la imagen del general……

Ahí

comprendí, aunque lo comprendiera después, porque mi abuelo nunca

nos daba ni una peseta ni un real a sus nietos de leche, ni en

fiestas de guardar ni en remembranzas de fiestas profanas. Quizá por

el sólo hecho de no tocar las monedas por donde aparecía esculpida

la carota, carota y gorda y mítica y mística del general de todas

las españas, como si fuera un dinero sucio, unas monedas que

manchaban; como si al tocarlas comulgara con la mala comunión de esa

nueva España, fea, triste, tricornial y macabra, cuando tan alegres

y humanos fueran los pocos años de los tres colores.

Alfredo González Callado

(En Martos y en septiembre de 2012)

_____________________

Las imágenes son también del autor, al que agradecemos sin duda su colaboración en nuestro blog.